はじめに

どうも、はてなっちです。

最後の追い込み頑張るぞー!!

それでは、今回の内容は下記になります。

それでは内容の方にいってみましょう!

検査について

病理検査について

癌かどうか、どのような種類の癌かについての診断を確定するための検査

細胞診検査

採取した細胞を、顕微鏡を使って診断

穿刺吸引細胞診

病変に細い針を刺して病変部の細胞を吸引し、採れた細胞を顕微鏡で観察することにより、癌かどうかなど、細胞の性質を詳しく調べる検査

例)甲状腺、乳房のしこりなど

組織診検査(生検)

病変の一部の組織片をとって顕微鏡で調べる検査(生検と同様の意味で使われることが多い)

リンパ節生検

リンパ節が腫れている場合に、リンパ節を丸ごと、もしくは一部を取り出す検査

骨髄検査

腸骨に針を刺し、骨の中にある骨髄組織をとる検査

髄液検査

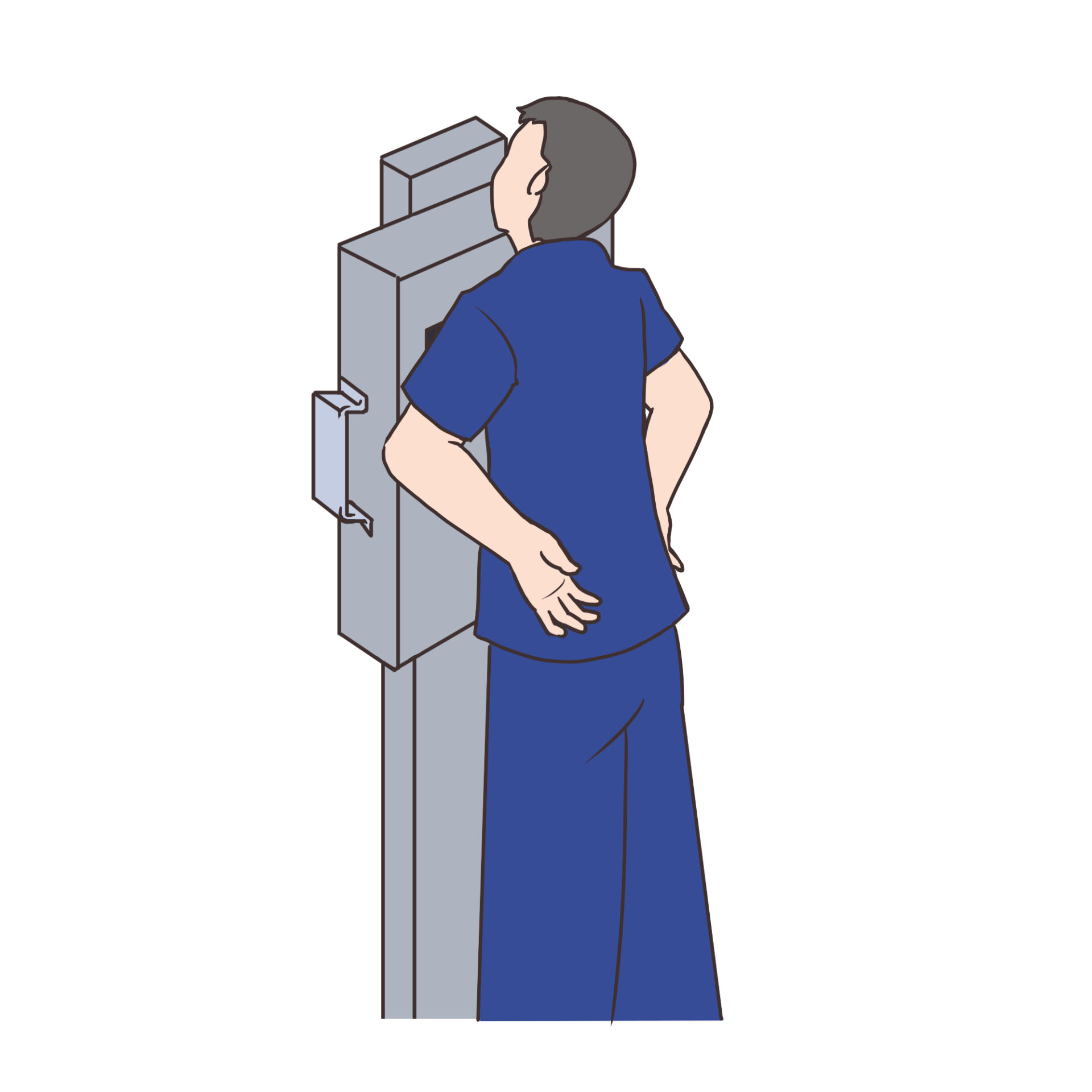

脳脊髄液を採取する検査

通常、体を海老のように丸めて横向きになり、背骨の間に針を刺し、脊髄腔に針を進めて5~10ccの脳脊髄液を採取し、その中に含まれる蛋白質や糖の量、細胞の数や形態を検査する。

術中迅速病理診断

手術の最中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が短時間で、腫瘍が良性か悪性か、リンパ節に転移していないか、などについて診断すること

センチネルリンパ節生検

センチネルリンパ節とは、原発巣のがんが転移する際に、最初に到達するリンパ節のことを指す

センチネルリンパ節に転移がなければ、ほかのリンパ節にも転移していない可能性が高いと考えられるため、リンパ節郭清の必要性を決める材料の1つとすることができる

※乳がんが最初に転移するリンパ節をセンチネルリンパ節と呼ぶ

異型度

ある細胞の形が正常な細胞とどのくらい異なっているかを示す度合いのこと

※良性腫瘍は一般的に異型性が乏しく、異型度が低い。これに対し悪性腫瘍は一般的に異型性が目立ち、異型度が高い。

おわりに

いかがだったでしょうか?

これからも働いていく上で関わりが深い検査だと思うので、しっかり覚えていければと思います!

今回は以上になります。また次の記事も読んでくださいね!それでは!!