はじめに

どうも!いつも読んでくださってありがとうございます!はてなっちです!大学院が始まってからというもの、院の勉強や課題、記事作成、仕事、認定試験に向けた地道な勉強など、やることがいっぱいで、日々追われまくっています。笑 何事も、地道にコツコツが、成長への1番の近道だと思っているので、身体を壊さないように、1個1個仕上げていければなと思います。さて、今回は以下の内容になります。

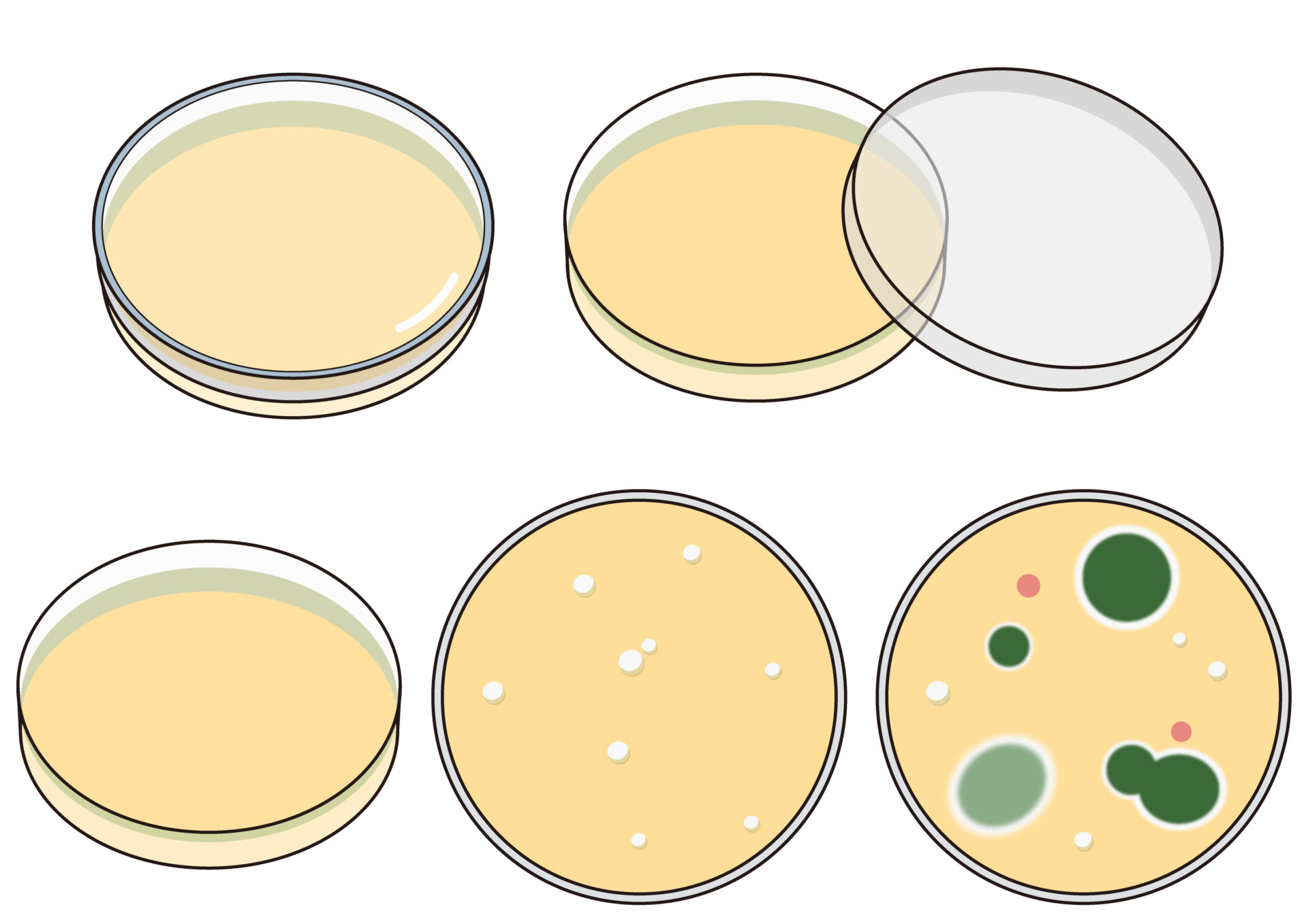

培養とは

用語の説明から行くと

微生物あるいは多細胞生物の細胞や組織の一部を人工的な環境下で育てることである。

とあります。つまり医療で考えれば、入院患者が発熱した際、通常の対応で、なかなか症状が改善しないとき、原因菌を突き止めて対応していくために培養検査をしていくことが想像できるかと思います。そのため、血液培養を例にすると、検体を採取するとき、他の菌が入らないようにするため、消毒し、手袋やシリンジなど、すべて滅菌状態で使用していきます。

やったことある人ならわかるかと思いますが、これがとても神経を使います。笑

ですが、患者さんの症状改善のため、医療者は1つ1つ全力で頑張っていますよ~!

方法と期間

方法

培養液に、1~3%ほどの寒天を混ぜて作った、寒天培地で行います。とはいっても種類は多く、検査剤や目的菌によって下記のものを使用していきます。

期間

検体にもよりますが3日~14日程度です。

血液検査やインフルエンザ検査のように、即日でわかるわけでなく、菌を育てるための期間が必要なんですね~。症状が改善しない数日間はつらいと思いますが、そこで原因が分かれば治療に進めるので、我慢しなければいけない期間になりますね。

種類

多くの種類があります!

自分が働いている手術室では、感染が疑われる人などの「腹水」や「カテーテル先」や「胆汁」なども培養提出しています。自分が今回、調べて出てきた以上に、数多くあるんですね!

下記に記載するのは一般的に培養検査で用いられる検体になります。

- 喀痰

- 咽頭

- 糞便

- 尿

- 分泌物

- 膿、耳漏、穿刺液

- 血液

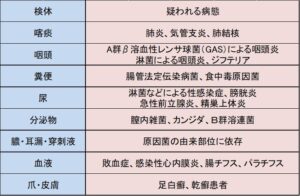

などですかね。下記は各検体で疑われる病態について表にまとめてみました。

1口に感染といっても色々な種類があるのだなと感じました。

おわりに

今回は以上になります。何気なくやっていたかもしれない培養検査にも、こんなに種類があり、期間が意外とかかるんだなぁと思った方も多いのではないのでしょうか?

検査のオーダーがされて、検体を出して、検査結果に基づいて治療をする。これはもちろん大事なことですが、出した検体が、どういったことをされて、どういった期間をかけて培養を行われているかということにも関心をもって仕事をしていくと、最初はわからなくても、後々自分の力になっていくかと思います。

とかいって、私もなかなかそこまで行けないこともあるのですが、疑問に思ったことをその日のうちに解消できる人間になっていければなと思います。笑

それでは、また次回も読んでくださいね~!