はじめに

こんにちは、はてなっちです。全国的にも新型コロナウイルスが落ち着いてきて、当院でもやっと行動・会食規制が緩和されました。是非、、、是非このまま、収束に向かっていって、以前のような生活ができるようになればなと考えています。みんなで飲み会やBBQなど、まだちょっと様子見かなと思っていますが、気にしないでできる未来が来るといいですね。さて、今回の内容は以下になります。

手術室で使うのはもちろんのこと、病棟に帰ってどのようなことに注意したらいいのかについて、まとめていきたいと思います。では、いってみましょう~!

各麻酔について

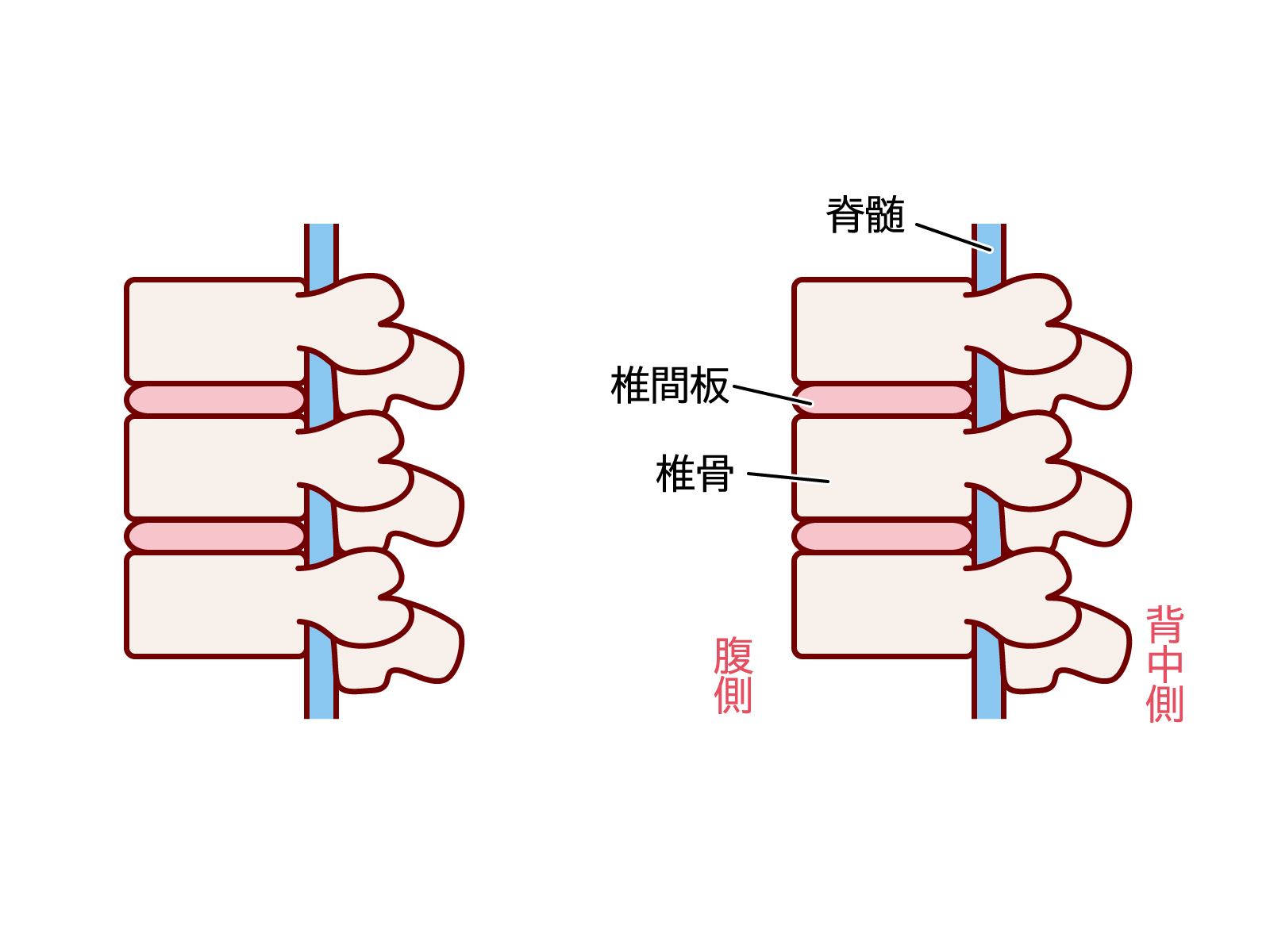

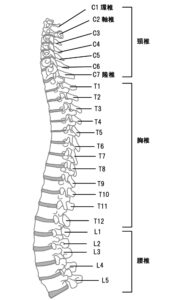

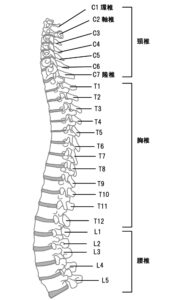

脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔は、脊柱の中を走行している脊髄という、太い神経のまわりに局所麻酔薬を入れて、手術部位の痛みをとる方法のことです。

脊椎(骨)→脊柱(骨に開いている穴)→硬膜→クモ膜下腔(脊髄液)→クモ膜→脊髄 の順です。

脊髄麻酔

脊髄麻酔と書きましたが正確には”脊髄くも膜下麻酔”です。書くのでも長くて省略しました。病院でも省略して言われて書かれると思うのですが、皆さんはどうでしょうか??是非教えてください。

と、話が少しずれましたが、解説していきたいと思います。

脊髄くも膜下麻酔とはなんなのか教えてください!

硬膜外麻酔とは違うんですか??

はい、わかりました!

脊髄くも膜下麻酔とは、背骨と背骨の間から細い注射針で

クモ膜下腔に局所麻酔薬を注入し、脊髄からでる神経を

一時的にしびれさせる方法になります。

硬膜外麻酔とは麻酔を入れる場所が違います。

身体に出る症状の違いなどはあるのですか?

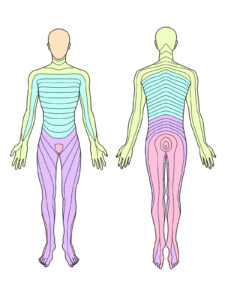

腰のあたりが温かく感じてきて、足先までしびれるような症状が

出てきます。時間経過とともに足が動かなくなってくるため

患者さんに前もって伝えておかないと、過度な不安を与えてしまうため

注意が必要です!

穿刺場所と作用部位が知りたいです!

下記にまとめてみました!

基本的にはL4/5かL5/S1(腰)に穿刺していきます。

適応は下腹部以下の2時間以内の手術になります。

例を挙げるとすれば下記になってくるかと思います。

・帝王切開

・虫垂

・鼠径ヘルニア手術、

・下肢骨折手術

・経膣手術

・経尿道的手術

・痔手術

刺す場合の体勢はどうなりますか?

基本的には側臥位(横向き)で行います。

仙骨領域に聞かせたい場合は座位(座った体勢)で行います。

使用する薬剤について

高比重or等比重のマーカインになります。

最近あった脊髄麻酔についての話しは

痔の手術で、座位で麻酔をしたいが、お尻が痛く、刺す体勢が

取れないため、まず側臥位で穿刺し薬液を入れた後、痛くない程度に

座位に戻り薬液を効かせた、ということもありました。

臨機応変の対応が患者さんのためになります。

合併症

- 脊髄・硬膜外血腫、膿瘍

- 硬膜穿刺後頭痛(PDPH: post dural puncture headache)

- 神経障害高位

- 全脊椎麻酔

硬膜外麻酔

硬膜外麻酔っては、なんなんじゃ?

脊髄くも膜下麻酔よりはもうすこし浅い所にある

脊髄をおおっている硬膜という膜の外側に麻酔薬を注入し

神経を一時的にしびれさせる方法になります。

どこに刺しても、同じように効くのかい?

穿刺部位と作用部位をまとめたので、下記をご覧ください。

上腹部手術であればTh7/8やTh8/9

開胸手術はTh4-8

下腹部手術はTh8-11

下肢手術や無痛分娩ではL2-5辺りで穿刺します。

当たり前ですが、硬膜外腔はつながっているため、刺した部位から

広がっていきます。そのため、刺した場所の範囲しかかからない!

ということはありません!

硬膜外麻酔した後に、患者さんの足が動くか、脊髄麻酔を行った時の

症状が出てないかなど確認してください。麻酔部位が違うことで

作用も変わってしまうため、確認は大切です!

なるほどなるほど。

ありがとう、勉強になったよ!

使用する薬剤について

病院によってさまざまかと思いますが、下記薬剤だと思います。

- リドカイン

- メピバカイン

- ブピバカイン

- ロピバカイン

- レボブピバカイン

これに加えて、麻薬・アドレナリン・重炭酸ナトリウム・制吐剤など加えていくこともあるようです!

合併症

脊髄麻酔と同様

禁忌や注意すべきこと

- 絶対的禁忌:穿刺部位の感染、頭蓋内圧亢進、患者さんの協力が得られない場合

- 相対的禁忌:脊柱術後や変形、二分脊椎、出血傾向、病的肥満、循環血液量減少や大動脈弁狭窄など前負荷依存状態

おわりに

今回は以上になります。どの範囲に薬液を使うことで作用が得られるか、どの薬を使うことで好ましい効果が得られるか、どの体位で行うことで効果的に麻酔をかけてあげられるか?といったことが今回の内容でわかってもらえたかなと思います。

硬膜外麻酔では、カテーテルの逸脱や屈曲で薬液が入らず、鎮痛効果が思うように得られない場合も考えられます。フラッシュして時間がたって変化がないようであれば、医師に報告して対処法を考えてあげることが、患者さんのためになると思います。

なかなか勤務多忙で患者さんの訴えを細かく聞いてあげられない!という場合もあるかもしれませんが、訴えを傾聴して対処していけるといいと思います。

それではまた次回お会いしましょう!さようなら~!