はじめに

どうもどうも、はてなっちです! え?今日は何の日かって?ホワイトデー?? ちょっと何言ってるのかわからないですね…。 今日は私の中では輸液デーですので…。

はい。本日の内容についてです。笑

輸液の前の基礎知識

大前提の知識としてですが、人体は体重の約60%が水分で占められています。そのうち、40%は細胞内液で、残りの20%は細胞外液として分布しています。さらに細胞外液は、細胞間質と血管内に分けられ、細胞間質に15%、血管内に5%分布しています。

細胞内液量>細胞外液量の理由は、細胞外液量が減った際に細胞内液が補助するためです。

体液は、水分や電解質、ブドウ糖やたんぱく質、尿素などから成っています。そのなかでも、電解質は浸透圧調節に寄与するなどといった重要な役割を担っています。

浸透圧ってなに?

ありきたりな例と説明になりますが、濃度の異なる水を半透膜で隔てると、水は半透膜を自由に移動しますが電解質は通さないため、濃度の低い方から濃度の高い方に水が移動します。この水を引っ張る力を浸透圧といいます。

細胞内液の役割

エネルギー産生やタンパク合成など、代謝反応の役割があります。

細胞外液の役割

循環血液量を維持し、栄養素や酸素を細胞へ運搬したり、老廃物や炭酸ガスを細胞外に運び出す役割があります。

輸液の目的

水分、電解質の補充・薬物の投与手段として

水分補給はもちろんのこと、電解質補正が一番大切な部分だと思います。そこで、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウムなど、様々ある電解質の役割と、検査値をまとめて表にしてみました。これまたなんとなーく覚えていたので、自分自身まとめなおしてみてかなり勉強になりました。笑

また、輸液ルートがあることによって、

- 患者に輸血が必要な場合

- ショックになってしまった場合の対処

- 何らかの症状を緩和するために、薬剤投与をしたい場合

など、輸血製材や、薬剤投与に使用することもできます!

栄養補給目的

手術や治療の副作用などによって、口から食事が摂れなくなった場合、点滴からエネルギー源となる糖質や脂質、たんぱく質、ミネラルやビタミンなどの補充をおこないます。方法としては下記2点ですかね。

末梢血管を用いる末梢静脈栄養療法(PPN:Peripheral Parenteral Nutrition)

短期間(目安としては2週間以内)、口から必要なカロリーや水分などが十分摂取できない場合に、末梢の静脈を通して栄養補給などをする方法です。

中心静脈栄養法との違い

中心静脈に比べて血管が細く、流れる血液量も少ない。輸液によって静脈炎や血管痛が起こり易く、血栓も生じやすくなり、充分な栄養補給出来ません。

中心静脈を用いる中心静脈栄養療法(TPN:Total parenteral Nutrition)

経口摂取が長期間困難な方に、栄養を補給する方法の一つです。1日に必要なカロリーを補給するには、濃度の高い輸液が必要になる為、血管が太く血液量が多い中心静脈から投与する方法が選択されます。

- 中心静脈とは心臓に近い血管で通常は、上大静脈と下大静脈のことをさしています。

- 末梢の静脈からでは、静脈炎や血管通などが起こり易く限界があります。

中心静脈栄養法のメリット

- 消化器管への負担の軽減

- 必要なエネルギーや栄養素などを正確に確実に投与

- 緊急時の薬液投与がすぐ出来る

中心静脈栄養法のデメリット

- 感染を起こし易い。

- 血栓が生じやすい。

- 自然な消化吸収の機能が低下し易い。

輸液の種類

等張電解質輸液

- 生食

- 生食+K+Ca=リンゲル

- リンゲル+乳酸=乳酸リンゲル(ハルトマン)

- リンゲル+酢酸=酢酸リンゲル(ソルアセトF)

- リンゲル+HCO3-=重炭酸リンゲル液(ビカネイト)

上記の順にできていったのですが、

なんでリンゲル液かというと、イギリスのリンガーさんという方が作ったから。

手術室でいえば、フィジオ140も等張電解質輸液に分類されます。

低張電解質輸液

1号液(開始液)

- 構成:等張電解質輸液が1/2、ブドウ糖が1/2

- 電解質:NaとClのみ Kは入っていない

- 適応:腎不全や高K血症の人に使われる事が多い輸液

- 製品名:ソルデム1 など

2号液(脱水補給液)

- 構成:等張電解質輸液が1/2~1/3、残りがブドウ糖

- 電解質:Na、Cl、K、乳酸(MgやPを含むものもある)を含む

- 適応:細胞内電解質が不足する脱水時などに使用されます。

- 製品名:ソルデム2 (働いてきて一回も見たときない)

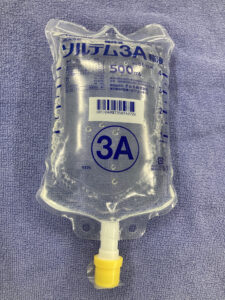

3号液(維持液)

- 構成:等張電解質輸液が1/3~1/4、残りをブドウ糖

- 電解質+適応:1日に必要な水分(2L)・電解質が組成の基準となっています。

- 製品名:ソルデム3A

4号液(術後回復液)

- 構成:等張電解質輸液が1/5、残りをブドウ糖

- 電解質は一番低く、水分の補給に最も効果的な働きをします。

- 適応:体内水分量が多く、腎機能が未成熟な新生児・乳幼児または術後回復期などで腎機能が弱っている場合に使用

- 製品名:ソルデム6

代用血漿剤

手術室では、ボルベン・ヘスパンダーがあげられます。

2つの違い

- ボルベン:循環血液量の維持

- ヘスパンダー:出血多量の場合/体外循環における血液希釈液

凝固系への影響

- ボルベン:投与24時間後には凝固系は影響がない。

- ヘスパンダー:血液の粘稠度を下げる効果があるので、たくさん投与すると止血しにくくなる。

電解質への影響

- ボルベン:大量投与するとNaやClが増加する可能性があるので、投与の上限が決まっている。

- ヘスパンダー:組織残留性が認められるので、投与は緊急時に短期間にとどめる。

非適応

- どちらも腎排泄であり、腎機能が低下している人には大量に使えない。

- 透析・死亡リスクが高まった報告があり、敗血症の人には使えないとされている。

その他

病棟などではもっと使ってるでしょうが、働いている手術室にあるのはこのくらいですかね?

アミニック

- 低タンパク血症、低栄養状態および手術前後においてのアミノ酸補給が必要な場合。

イメージとしては、外科で、低栄養状態の術中に、使われてる感じですかね。

マンニットール

- 脳圧降下及び脳容積の縮小を必要とする場合。眼内圧降下を必要とする場合。術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全を浸透圧利尿により予防及び治療する場合。

脳外の手術では「使わないときはない!」といっても過言ではない輸液ですね!

おわりに

実際に、自分自身もなんとなく覚えていた部分があったのですが、今回まとめることによって、場面・状況にあった、輸液の選択が大切なんだ!と、わかりました。ただただ輸液をするのではなく、IN-OUTバランスなども考えて使っていかなければ、アシドーシスや電解質異常などになってしまうということを、改めて理解しました。

普段の仕事でも、「なぜ?どうして?」という意識をもって、自分自身がまず頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さんも、一緒に成長していきましょう! それではまた次回!ばいばーい!!