はじめに

どうもどうも、はてなっちでございます。いよいよ新年度が始まってしまいましたね。もう2週間もしたら、各病棟に新人が配属され、バタバタした時期になっていきそうです。手術室にも新人は3人来るとのことですが、行きたかった病棟ある場合、違う病棟になってしまう以上に「手術室に配属」されるのってめちゃくちゃ嫌がられるんですよね…。笑 できうる限り、やさしく丁寧に教えてるつもりですが、続かなくても辞めちゃう人もいます。怖くないからね~、辞めないでね…。笑

さて今回の内容は下記です。

輸血の基礎知識

輸血とは?

血液成分の不足を自他の血液から補う治療法のことです。

血液を臓器のひとつと考えれば、最も頻繁に行われている臓器移植です。

血液そのものを入れることは少なく、「赤血球」を濃縮して投与したり、血漿成分や血小板など不足した血液成分を補うために行います。手術や外傷による大量の失血だけでなく、慢性的な貧血が進行してきたり、白血病などの治療に付随して行われる治療ですね。

ご存知と思いますが、「輸血には血液型が適合していること」が必要不可欠です。

異なる血型を輸血したらどうなる?

ABO型

ABO式の血液型はA型、B型という2つの抗原によって分類されています。この抗原は凝集原といい凝集する性質をもともと持っています。

血清のなかには、凝集原を凝集させる物質が含まれています。これを凝集素、または抗体といいます。

ABO型が不適合の輸血を行われれしまうと、投与された赤血球と、自分が持っている凝集素とが反応して溶血したり血栓が生じたりします。非常に危険な状態で、ショック状態に陥り、致命的になることがあります。

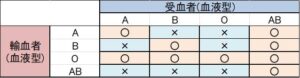

わかりにくいので以下の表を確認してください。〇が輸血可能、×が輸血不可です。

これを見ると、O型の赤血球は、どの血液型の人にも投与可能ということになります。またAB型の人は、どの赤血球でも受け入れ可能ということになります。

このようなことから、「O型の人を万能輸血者」、「AB型の人を万能受血者」と言うことがあります。

が!もう一つ、Rh型についても考えなければなりません。

Rh(+ or -)型

血液型にはA型Rh(+)やA型Rh(₋)のように、Rh型というものもあります。では例えばRh(‐)の人にRh(+)の輸血をした場合どうなるかというと、1回目はRh因子を抗原とした抗Rh凝集素という抗体ができるだけで問題ないと言われていますが、2回目はABO型と同じように溶血や血栓などが生じ、最悪の場合死に至ります。(アナフィラキシーショックと同じように考えていただけるとわかりやすいかと。)

今の時代、紙と製剤の読み合わせだけでなくパソコンで認証する病院が多いと思いますが、自分の眼でもしっかりと確認して輸血を行ってくださいね!

- 輸血部から渡される際に確認

- 病棟など働いてる部署でのスタッフとの確認

- 使用前に患者の前で、患者名、血液型が本当に間違いないかの確認

- パソコン認証を用いて本当に間違いないか確認

4度の確認があります。間違わずに行うようにしましょう!

献血について

輸血製剤を作るうえで欠かせないことが、献血ですね。血液が足りなくなってしまうと助けられる人が助けらないということにもなります。善意で成り立つ治療なんですよね。ただ献血ができる人の条件というのがありますので、日本赤十字社の献血基準をご覧ください。

献血には全血採血と成分採血の2種類があります。

全血採血

200mL献血、400mL献血 の2種類です。文字通り採血したものの、すべての成分を使います。所要時間は10分から20分くらいで終わります。が、血管が細くて流量が少ない場合はもっと時間がかかることもあるかもしれません。

他に血漿分画製剤も、全血採血から血漿を分離し製剤化されます。

成分採血

血小板献血、血漿献血 の2種類です。

所要時間は、採血して成分に分けて、戻してとあるので、採血量にってバラバラにはなりますが、40分~100分ほどといわれています。会場によっては、DVDを見るなどができるところもあるようです。

血小板採血は血小板のみ製剤化でき、血漿採血は血漿製剤と、血漿分画製剤にすることができます。

輸血について

輸血を始める前に

輸液と同じですが、輸血を血管内に入れる際にも留置針は必要になってきます。針が細くても流れれば問題ないでしょ?と思いがちかもしれませんが、輸血をする際には太い針でないといけません!理由は、細い針だと溶血してしまうからです。推奨は成人が20G以上となっています。

輸血に22G針を使ってもいいの?

はい。上記のような疑問を持つ方もいると思います。この問題に対する回答は、「流量によっては22Gでも24Gでも問題ない」です。

- 22Gでも1.5ml/s 以下の流速では溶血の可能性は低い

- 24Gでも0.3ml/s 以下の流速では溶血の可能性は低い

ただそ、輸血を必要としている場面は、すみやかな投与が求められていることが多く、たとえば大量出血してるときに2時間も3時間もかけてゆっくり投与していたら、患者さんの命にかかわります。それ故、できるだけ太い針、20G以上での留置が必要なのです。

患者さんがすでに20Gの点滴さしてる場合、そのルートを使って輸血していいの?

原則は、新しくルートを取り直し、新規のルートから輸血することが望ましいです。理由としては、薬液を投与していたルートに輸血を流すことで、凝固反応などが起こり点滴ルートや、血管が詰まってしまう恐れがあるからです。

溶血って何?

血液中の赤血球が崩壊してヘモグロビンが流出することです。

輸血の流れ

- 検査値などのデータから輸血治療の方針となる。

- T&Sやクロスマッチのオーダーが出るため、採血を行う。

- 輸血部にてダブルチェック。

- スタッフルームでダブルチェック。

- 患者のもとに行き、新規ルートを取る。(または既存ルートを生食でフラッシュ)

- 患者照合を行う。紙だけでなく、リストバンドや本人と確認する。

- 輸血開始直前に機械に読み込ませ、本当に間違いないかの最終確認。

- 輸血開始。

- 最初の15分は1ml/mで、それ以降は5ml/mで行う。

- 開始5分後、15分後にバイタルサイン測定を行う。(病院の規定に沿って)

- 15分後に、患者から離れる際に、何かあった際にナースコールするよう伝える。

- 輸血後24時間以内は副作用が出やすいと言われているため、頻回に訪室し、状況確認する。

- ※副作用が出現した際は、直ちに輸血をやめ、Drコールする。

- 輸血完了後、再度機械に読み込ませ、終了の手続きをする。

といった流れで行きます。流量や、バイタルサインの間隔などは、病院によって異なると思うので、それに準じて行ってください。

T&Sってなに?

さらっと書きましたが、血液型不規則抗体スクリーニング法(Type and Screen)のことです。タイプはABO型とRh±のことで、スクリーニングは、不規則性抗体のスクリーニング検査のことです。T&Sで問題がなければ、クロスマッチは行わなくていい!となっています。

不規則抗体とは?

クロスマッチ(交差適合試験)について

クロスマッチは血液型不適合輸血を防ぐために行われます。下記2つの試験があります。

- 輸血される赤血球と患者血清の反応を見る主試験

- 患者血球と供血の血清との反応を見る副試験

T&Sとクロスマッチの使い分け

- あらかじめ決まっている、病棟などでの輸血:クロスマッチ

- 手術など、使うか使わないかわからない場合:T&S となります!

輸血用血液製剤について

下記項目の1単位量は、全血採血200mlから、どれだけの量とれるか?というものである。

赤血球製剤(RBC)

全血採血から、白血球、血漿、血小板を取り除いたもの。放射線照射したものもある。

- 1単位:140ml

- 保存:2~6℃の冷所保存

- 適応:大量出血、貧血

- 使用期限:採血後21日

- 金額:1単位約10000円(製剤の種類によってはもっと高価なものもある)

血漿製剤(FFP)

全血採血から、凝固因子の含まれる血漿を分離したもの。または、成分献血で、血漿を分離したもの。凍っているため、専用の振盪器で溶解しなければならない。

- 1単位:120ml

- 保存:‐20℃以下

- 適応:凝固因子欠乏、またはそれに伴った出血傾向の場合。

- 使用期限:採血後1年間、または溶解後3時間

- 金額:1単位約9000円

血小板製剤(PC)

全血採血から、止血機能を持つ血小板を分離したもの。または、成分献血で、血小板を分離したもの。動きがないと凝固してしまうため、使用時まで専用の振盪器に乗せておくことが必要。

- 1単位:20ml(少ない)

- 保存:20~24度℃(室温)で、振盪したまま

- 適応:血小板減少、またはそれに伴う出血傾向の場合。

- 使用期限:採血後4日間(短い)

- 金額:1単位約8000円ほど(10単位製剤をよく見ると思いますが、あれで約80000円です。)

血漿分画製剤について

アルブミン

- 量:製剤による

- 保存:30度以下

- 役割:血管中の水分保持

- 使用期限:2年間

- 金額:下記内容どちらも約5000円

アルブミン20%静注10g/50mL

献血アルブミン5%静注12.5g/250mL

免疫グロブリン製剤

- 量:製剤による

- 保存:10℃以下

- 役割:身体の免疫能を保持する

- 使用期限:2年間

- 金額:1ml約500~600円

血液凝固因子製剤

- 量:製剤による

- 保存:10℃以下

- 役割:血液を固め、出血しにくくする

- 使用期限:2年間

- 金額:代表的なフィブリノゲン製剤で1g約26000円(他種類もあり、金額もバラバラ)

その他

- ハプトグロビン製剤:溶血による腎障害予防目的 約45000円/100ml

- 組織接着液:組織の接着 代表的なボルヒールで約11000/1ml

おわりに

ということで、今回は以上になります。万能輸血者や、万能受血者は聞いたことがない人もいたのではないのでしょうか? 輸血に限らずほかの薬物もですが、様々な要素で患者さんは危険な状態に陥ってしまいます。患者さんを助けるための治療なので、そういったことが起こらないように、1つ1つ確認や、観察をしていきましょう。

輸血の金額については、意外に高価なんだ!と思った方が多いのではないでしょうか?それ故、取り扱いに注意して、せっかくの製剤を無駄にしないようにしましょう。

さて、次回の記事は、いよいよ院のことについて書いていきたいと思いますので、楽しみにしてくださいね!

それでは、また読んでくださいね!バイバ~イ!!